Все задаются вопросом: Куда вкладывать деньги? Золото всегда считалось эталоном стабильности и надёжности. Во время кризисов и войн люди покупали «жёлтый металл» как к убежище от нестабильности фиатных валют. Однако в современных реалиях финансовая система всё глубже интегрируется с цифровыми технологиями и поэтому даже золото перестаёт быть той неприкосновенной гаванью, какой была до сих пор.

Электронные биржи

Сегодня большая часть золотых сделок проходит через электронные биржи — COMEX, LBMA, Shanghai Gold Exchange и другие. Каждая покупка, продажа и хранение золота оставляют цифровой след. Данные о владельцах, объёмах и местах хранения фиксируются и могут быть использованы государствами или международными структурами. В условиях ужесточения борьбы с «отмыванием денег» и «коррупцией» (часто под этими лозунгами скрываются меры контроля над капиталом) частное владение золотом становится всё более уязвимым.

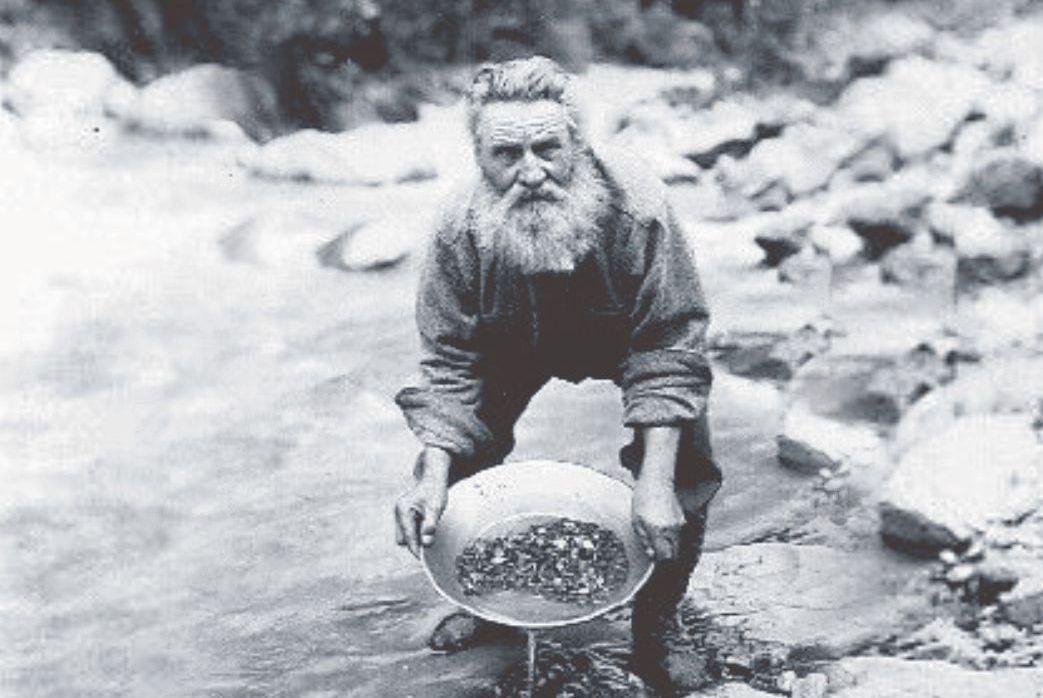

История золота

США, 1933 год: президент Франклин Рузвельт издал Указ №6102, обязавший граждан сдать всё золото государству в обмен на бумажные доллары. Нарушителям грозили крупные штрафы и тюремное заключение.

Италия, 1935 год: Муссолини запустил кампанию «Золото — Родине», призывая женщин сдавать обручальные кольца. В обмен на стальные браслеты с патриотическим слоганом. Было собрано более 35 тонн золота.

Советский Союз, 1920-е: владение золотом приравнивалось к контрреволюционной деятельности. Тысячи людей были арестованы, отправлены в лагеря или расстреляны.

Великобритания, 1939 год: в начале Второй мировой войны гражданам приказали сдать золотые монеты и слитки казначейству.

Индия, 1960-е: был принят «Золотой контрольный акт», ограничивший частное владение золотом до 2 кг. Нарушителей ждали суровые санкции.

Австралия, 1959 год: власти конфисковали частное золото, чтобы предотвратить его использование в качестве альтернативной валюты.

Даже «добровольные» кампании могут быть эффективнее принудительных. Так, в Южной Корее в 1998 году во время финансового кризиса правительство призвало граждан пожертвовать золото на погашение внешнего долга. Результат — 230 тонн драгметалла, собранных за считанные месяцы.

Современные формы «мягкой» конфискации:

Сегодня государства всё чаще используют не прямой запрет, а финансовые стимулы для изъятия золота из частного сектора. Яркий пример — Индия, где с 2015 года действует Программа монетизации золота. Гражданам предлагают «выгодные» условия: бесплатное хранение, проценты и кредиты — при условии, что золото физически передаётся в государственный банк. За пять лет программа собрала более 13 тонн золота. По сути, это добровольная передача активов под контролем государства — и в любой момент эти активы могут быть «заморожены», перераспределены или использованы без согласия владельца.

Форт-Нокс — хранилище золота?

Если даже крупнейшие национальные золотые запасы окружены тайной, что говорить о частных запасах, которые всё чаще регистрируются, отслеживаются и становятся объектом регулирования?